風車の丘保育室では体験を通じて

目には見えない菌の力で食べ物が美味しくなる過程を楽しんでいます。

これまでにも味噌、たくあん、ぬか漬け、甘酒、ヨーグルト、パンなど

様々な発酵食品を作ってきましたが

今回挑戦するのは「きのこ」

園児たちと一緒にきのこの菌を育ててみようと思います。

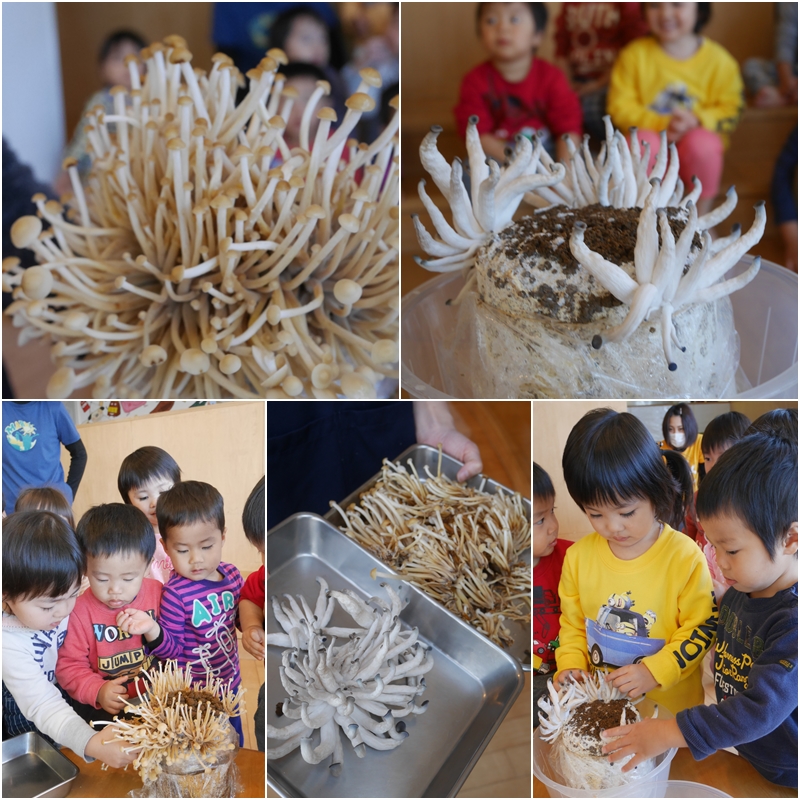

育てるのはこちら。

左からしいたけ、ぶなしめじ、なめこ、えのきたけ、ひらたけの5品。

ビニール袋を全部めくってしまったり

菌床を何時間も浸水してしまったりと

栽培方法にかなりの間違いがあったものの

きのこ菌強し!!

10日後には立派なきのこがにょきにょきと生えてきました。

ケースから溢れんばかりに成長してるのが『えのきたけ』

次に成長が早かったのが『ぶなしめじ』

まずはこのふたつの「きのこ」を収穫です。

ちょっとぬるっとした感触に戸惑っていた子どもたちも

最後には競うように収穫していました。

えのきはなめ茸に、しめじはお味噌汁の具になりました。

どの子もきのこから食べています。

自分で採ったきのこは格別ですね。

きのこが成育しやすい条件は

夜の温度が15℃以下で湿度は75%前後とのこと。

保育室の中で一番寒い場所であるエントランスに置き

乾燥しないようこまめに霧吹きをしていくと

次の週にはしいたけ、ひらたけ、なめこも収穫ができました。

そして2回目のエノキタケも収穫できています。

きのこの観察が欠かせないものになっていますが

「きのこ生えてきたね。」

「今日きのこ採っていい?」

「そろそろ採っていい?」

と、毎日お伺いを立ててくるのは保育スタッフ。

子ども以上に大人がきのこ生活を楽しんでいる模様です。

いつも何気なく食べていた「きのこ」ですが

自分たちで栽培することにより特別な食べものになった気がします。

鈴木(里)